Hoy, mientras saltaba entre titulares con mi café en mano, me topé con dos entramados tan delicados que me hicieron dudar aún más de la supuesta neutralidad de Internet. Dos noticias que, aunque distintas, se tocan en su raíz: un Estado que quiere regular hasta el último byte de lo que decimos y otro que despliega un ejército invisible para manipular la narrativa. Se me encendió la chispa de escribir para sacudir la comodidad de quien cree que la red sigue siendo ese territorio libre que fue en su momento.

Reino Unido, Ofcom y el nuevo pacto con la censura digital

El Reino Unido acaba de encender una bomba de relojería legal: la Online Safety Act, regulada por Ofcom, que pretende extender su alcance hacia cualquier plataforma con usuarios británicos, aunque esté ubicada en otro país. 4chan y Kiwi Farms no se han quedado quietos y han demandado al regulador británico en tribunales estadounidenses, alegando que esta ley viola derechos fundamentales protegidos por la Primera Enmienda de EE. UU.

Ofcom empezó en junio exigiendo informes de “evaluación de riesgos” bajo amenaza de multas millonarias —hasta £18 millones o el 10 % de los ingresos globales— a plataformas que ni siquiera operan en suelo británico. Kiwi Farms afronta requerimientos similares. Los demandantes sostienen que Ofcom quiere imponer obligaciones que chocan de frente con la libertad de expresión estadounidense y han pedido a un juez federal que declare sus órdenes “ilegales e inaplicables” dentro de EE. UU.

Pero más allá de los tecnicismos, el mensaje es claro: gobiernos extranjeros usando sus leyes domésticas para controlar lo que se publica en otros países. Es la extraterritorialidad como herramienta de censura. El derecho a vigilar y a castigar ya no reconoce fronteras: donde haya conexión, habrá jurisdicción.

Yo, que creo en el software libre, la privacidad, la libertad y el anonimato, veo aquí un ensayo de laboratorio: primero “contenido dañino”, luego “extremismo”, más tarde “desinformación”. Cuando mires atrás, ya no quedará nada del Internet caótico y libre que conocimos.

El ejército cibernético que no duerme

Mientras Reino Unido alza leyes mordaza, EE. UU. opera en las sombras. Newsweek reveló que el Pentágono ha construido la mayor fuerza encubierta del mundo: unos 60 000 agentes —diez veces la plantilla clandestina de la CIA— trabajando con “máscaras digitales” tanto en terreno físico como en redes sociales.

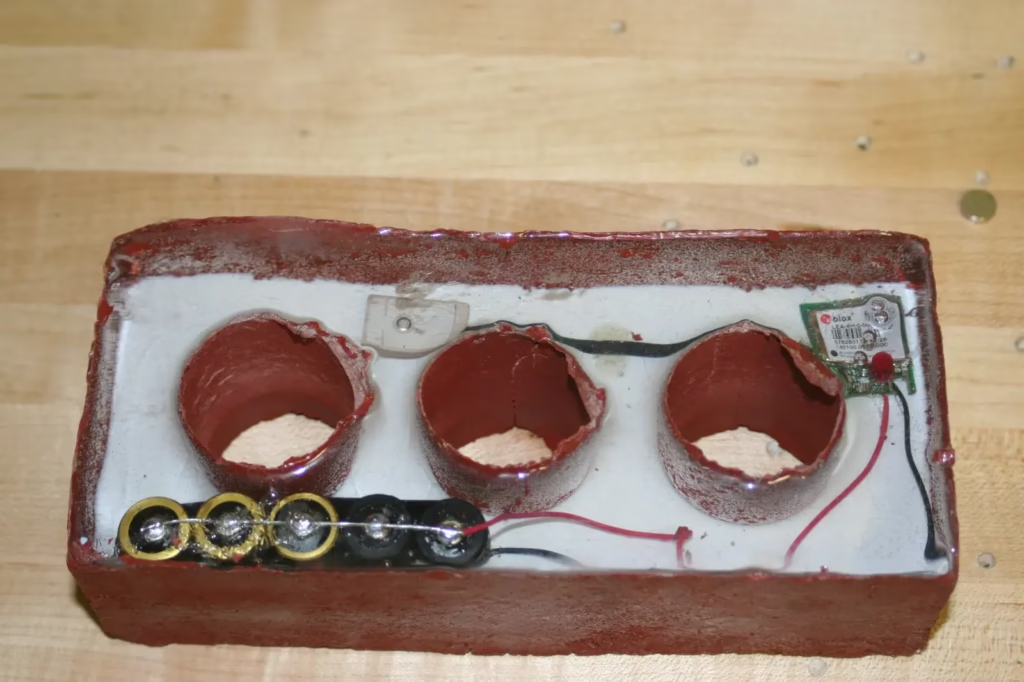

Este programa, bautizado con eufemismo “signature reduction”, infiltra empresas privadas, plataformas de comunicación y foros con cuentas falsas, manipula narrativas, recolecta datos públicos y no tan públicos, altera huellas digitales para evitar rastros. Se inventan vidas, se fabrican identidades, se tejen biografías inexistentes, se manipulan bases de datos biométricas y metadatos. Cibersoldados que nunca dejan el teclado, operando bajo una corona de invisibilidad.

La paradoja es brutal: mientras Occidente acusa a adversarios de “guerra híbrida” o campañas de desinformación, despliega su propio ejército clandestino sin audiencias públicas ni controles democráticos. No es un thriller conspiranoico: son contratos reales, cientos de millones de dólares anuales para empresas que producen máscaras digitales y dispositivos invisibles.

Distopía expandida: cuando el poder controla el relato

Al unir esos dos hilos —la censura legal de los Estados y el ejército invisible en el mundo digital— se dibuja un cuadro incómodo: estamos siendo domesticados en silencio. Un Estado regula lo que ves, lo que dices, lo que compartes; otro opera en las sombras, dispara narrativas, borra rastros, escala la manipulación.

1984 no era un manual, era una advertencia. Hoy los mecanismos ya existen: censores visibles que actúan con leyes y una maquinaria invisible que actúa con sombras. Los ciudadanos somos materia prima: datos, opiniones moldeables, objetivos a manipular.

El Reino Unido —y sus imitadores europeos— creen que basta con decreto regulatorio para ordenar el caos digital. EE. UU. cree que basta con un ejército encubierto para controlar narrativas. Y nosotros, espectadores, vemos cómo la libertad se disuelve no con un golpe, sino con una lluvia fina de pequeñas concesiones.

Mi instinto me dice: aún estamos a tiempo. La batalla no es solo legal, es cultural y simbólica. Defender la libertad digital no es solo oponerse a leyes, sino destapar los hilos ocultos, abrir los mecanismos y mantener viva la pulsión de cuestionar. Porque donde el poder impone silencio y máscaras, florece la resistencia en la palabra que se niega a morir.