Este texto nace inspirado en un artículo de Zeyi Yang (Wired), pero no pretende informarte: pretende inquietarte.

PD: Disculpen que no anexe mayores referencias, pero el artículo tiene un limite de visualización gratuitamente; para acceder al reportaje completo debes de pagar.

Hubo un tiempo en que la censura era un acto local, casi artesanal: gobiernos vigilando su propio idioma, ajustando los límites del pensamiento dentro de su territorio. Hoy, esa frontera se diluye. Una filtración reciente —protagonizada por Geedge Networks, una empresa china hasta hace poco desconocida— revela algo más perturbador: el Gran Cortafuegos ya no pertenece a China. Ahora se vende. Se exporta. Se instala.

>El monstruo aprendió a viajar.

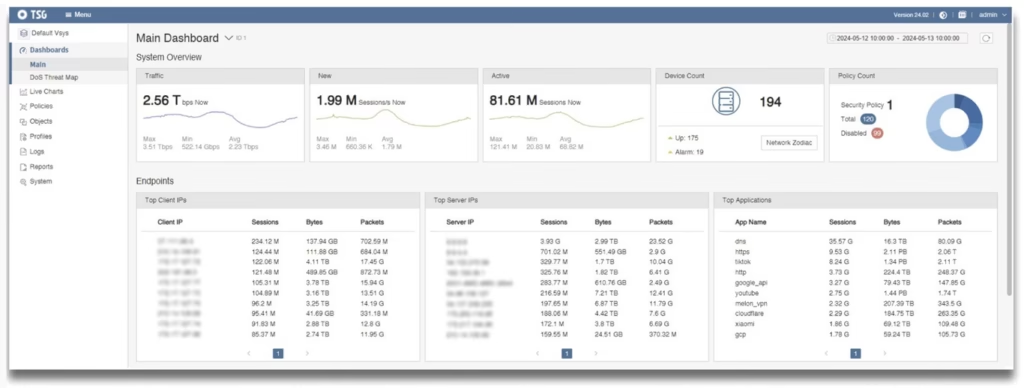

No hay poesía en un firewall, pero sí una ironía monumental en su expansión. Según documentos filtrados, Geedge ofrece su sistema Tiangou Secure Gateway (TSG) como un paquete de “seguridad nacional” para gobiernos extranjeros. Lo venden como quien ofrece una vacuna contra el caos informativo, un filtro milagroso para las sociedades “vulnerables” ante la libertad. Lo que antes era el símbolo de un país encerrado en su propio silencio digital, ahora es un producto de exportación, listo para ser desplegado en Myanmar, Pakistán, Etiopía… o en cualquier otro lugar que desee domesticar el flujo de la información.

Y pienso: qué elegante es la censura cuando se disfraza de servicio.

No se trata solo de bloquear sitios o palabras. Este sistema puede inspeccionar, analizar, registrar y decidir qué pasa y qué no por las arterias del Internet. Si el tráfico está cifrado, se intenta descifrar. Si no, se archiva. Lo invisible deja huellas, y lo privado se convierte en catálogo. Lo más inquietante es que esta tecnología —nacida para vigilar dentro de China— ahora se ofrece al mundo como si fuese una vacuna contra la libertad. Una especie de firewall global que promete “orden”, pero entrega sumisión.

Es en este punto donde la realidad se vuelve grotesca: la censura ya no se impone, se alquila.

La vigilancia, antes excusa de poder, se ha vuelto industria. Y mientras los estados se compran mutuamente sus algoritmos de control, nosotros, los ciudadanos comunes, seguimos hablando de “libertad de expresión” como si fuera algo que todavía poseemos.

Quizás nunca entendimos el verdadero precio de la conectividad.

Nos enseñaron que estar en línea era estar libres, pero olvidamos que cada línea tiene dueño. Y esos dueños no venden libertad, venden acceso. Y el acceso es siempre una concesión, nunca un derecho.

Las fugas de información sobre Geedge Networks muestran un catálogo técnico del control digital, pero detrás de los códigos y las APIs late algo más filosófico: el deseo humano de vigilarlo todo. Un impulso que comenzó con cámaras en las calles, luego con cookies en los navegadores, y ahora con sistemas capaces de reconstruir perfiles completos a partir del silencio. La censura moderna no prohíbe, reconfigura. No destruye ideas: las sepulta bajo toneladas de ruido.

La vieja guerra por la información no terminó; solo cambió de lenguaje.

El enemigo ya no es el disidente, sino el dato que no se deja clasificar.

A veces pienso que el mundo entero se encamina hacia una versión en espejo de China: países donde el acceso libre se conserva solo como fachada, mientras detrás de cada clic una red invisible decide qué fragmentos de la realidad podemos ver. Un Panóptico digital que no necesita barrotes, porque basta con que creas que podrías estar siendo observado para moldearte solo.

Esa es la trampa más sutil del control moderno: ya no hay censura externa cuando el miedo se internaliza.

Mientras tanto, los grandes defensores de la libertad digital —las corporaciones, los gobiernos democráticos, los paladines del “open internet”— continúan firmando acuerdos de cooperación y compartiendo infraestructura con los mismos actores que desarrollan estas tecnologías. Hipocresía en alta definición. Nos venden el espejismo de la libertad, pero con manual de usuario incluido.

Lo paradójico es que la humanidad, en su obsesión por vigilar, terminó vigilándose a sí misma.

Cada cámara, cada política de “seguridad nacional”, cada sistema de Deep Packet Inspection es un espejo donde el poder observa su propia ansiedad. El Gran Cortafuegos no fue creado para proteger, sino para domesticar el pensamiento, y ahora se replica globalmente con la bendición de aquellos que temen perder el control de sus ciudadanos.

Quizá el futuro no será una dictadura abierta, sino una coreografía perfecta entre vigilancia y comodidad.

Una censura amable, personalizada, transparente.

No sé qué resulta más inquietante: que una empresa pueda vender censura como si fuera software legítimo, o que existan tantos gobiernos dispuestos a comprarla.

Porque al final, lo que se está exportando no es solo tecnología, sino una filosofía del control, un modelo de sociedad que reemplaza la confianza con sospecha y la conciencia con algoritmo.

Cada día entiendo menos si lo que nos rodea es un sistema digital o una maquinaria espiritual: una que se alimenta de nuestra atención, de nuestros clics, de nuestras confesiones voluntarias. Quizá el Gran Cortafuegos nunca fue un muro, sino un espejo donde el mundo se refleja y se convence de que la libertad es una ventana abierta… mientras el marco se estrecha milímetro a milímetro.

No hace falta mirar hacia Oriente para ver el futuro: el futuro ya nos mira desde cada dispositivo encendido.

Y mientras los cortafuegos viajan y los filtros aprenden idiomas, lo único verdaderamente libre sigue siendo el pensamiento que aún no se ha escrito; Ese, por ahora, no lo pueden borrar.